脊髄・脊椎センター外来

特徴・概要

脊髄・脊椎疾患に特化した治療部門として、平成19年5月に開設し、令和7年4月からは脊椎脊髄外科として診療しています。

「腰が痛い」「首が痛い」「肩がこる」「手足の痛みやしびれ」「長い距離を歩けない」などの場合は、お気軽にお申し出ください。原因と治療法を詳しく説明いたします。

手術について

- 手術用顕微鏡下の脊髄・脊椎手術

- 脊椎圧迫骨折に対してBKP治療

治療方法

- 腰椎椎間板ヘルニアの治療

-

ヒトの神経には、脳からの命令を手足や身体各部に伝える運動神経と、身体各部からの知覚情報(熱い・痛いなどの感覚)を脳へと伝える知覚神経があります。

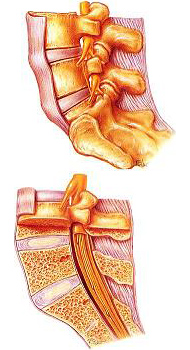

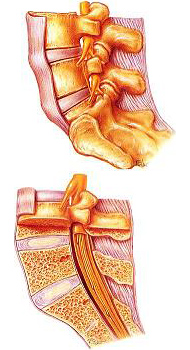

腰椎は5個あり上から順に第一腰椎・第二腰椎と名付けられています。さきほどの神経はこの5個の腰椎が縦に並んでできている管(脊柱管と呼ばれます)の中におさまっています。第二腰椎より下の部分では神経は馬の尻尾のように縦に並んでおり(脊髄馬尾と呼ばれます)、この脊髄馬尾神経はそれぞれの腰椎のところで順次左右一対ずつ枝分かれして、下肢へと向かいます(図1)。

これら5個の腰椎は幾つかの靱帯や椎間板と呼ばれる一種のクッションのような働きをする組織によりつながれています。この椎間板は正常ではかなりの弾性を有しており、腰椎を支えるとともに、この椎間板のおかげで腰椎はある程度前後左右に運動することが可能になっています。

図1 腰椎の構造

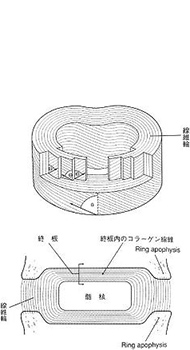

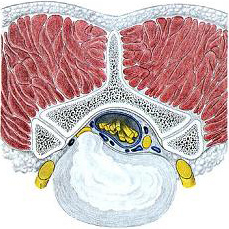

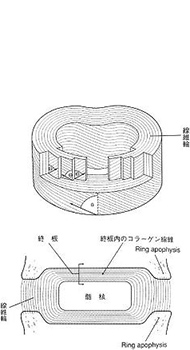

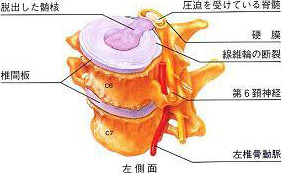

図2 腰椎椎間板の構造 この椎間板はもう少し詳しくみてみますと、外側を構成する線維輪という靱帯様の構造物と、中心部に含まれるかなり軟らかい髄核とよばれる構造物から成り立っています(図2)。この椎間板のうち線維輪が弱くなって全体として膨隆したり、線維輪が断裂して中の髄核が脱出したりして、近くの神経を圧迫するようになったものが腰椎椎間板ヘルニアです(図3)。

図3 腰椎椎間板ヘルニアのシェーマ 腰椎椎間板ヘルニアの症状

通常は腰痛やいわゆる「ぎっくり腰」のような症状が数日みられます。これに続いて一側の下肢へと放散する激しい痛みが生じます。この痛みは激烈なものが多く、数日はほとんど満足に動けないことも多く、睡眠も妨げられるほどです。しかしながらこの痛みは2~3週間でピークを迎えることが多く、その後は下肢へと放散する鈍痛がみられ、徐々にこれが薄らぐという経過をとります。典型的な場合には症状は一側下肢のみに限局しますが、時には両下肢が痛んだり、排尿排便障害がみられることもあります。

腰椎椎間板ヘルニアの治療法

前述の如く、腰椎椎間板ヘルニアは自然経過で軽快するものが多いといわれています。現在までの研究では腰椎椎間板ヘルニアのおよそ80~85%の症例は自然経過で軽快すると報告されています。

手術以外のいわゆる保存的療法としては、安静・腰椎コルセットの装着・腰椎牽引や腰部マッサージなどが行われます。痛みが高度の場合には腰部硬膜外神経ブロックなどの鎮痛を目的とした治療法も行われます。内服薬としては、鎮痛消炎剤・筋弛緩剤・ビタミン剤などが投与されます。これらの保存的療法が無効の場合には、手術的治療法が行われます。

手術的治療法としては、経皮的髄核摘出術(レーザーを使用するもの、内視鏡的に行うものなど)も開発されていますが、当センターではこの治療法は行っていません。ここでは、当センターのスタッフが行っている手術用顕微鏡下での腰椎椎間板ヘルニア切除術につき説明します。

腰椎椎間板ヘルニアに対する手術法

当センターでは、各種の保存的療法を2~3ヶ月行っても効果のない場合、痛みの発作が繰り返す場合、痛みが激烈な場合、下肢の運動麻痺が強い場合などには以下に述べる手術用顕微鏡下での椎間板ヘルニア切除術を行っています。

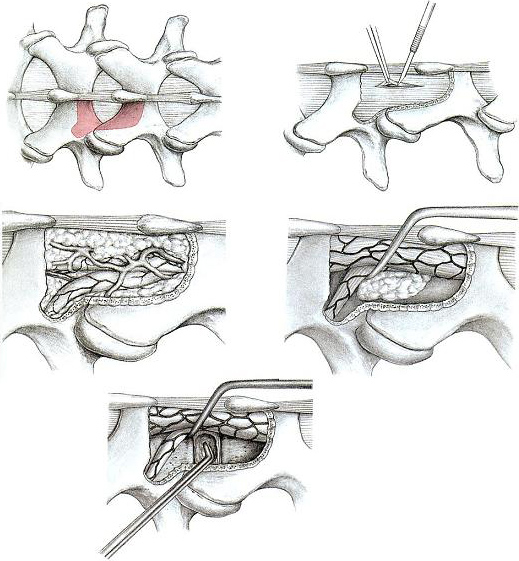

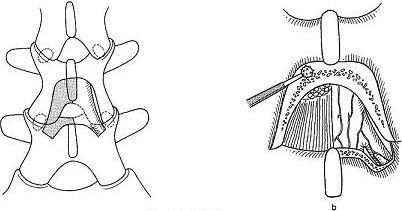

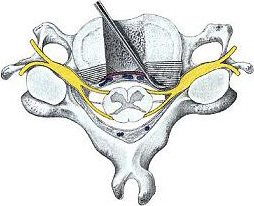

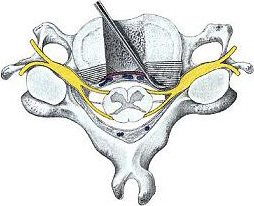

手術は原則として、全身麻酔下に腹臥位(腹ばいの姿勢)で行います。各種画像検査で確認したレベルを中心として3~4cm長の皮膚切開を背中の正中部分に縦に設けます。次いで腰椎に付着している筋肉を一時的に剥離します。これ以降の手術操作は手術用顕微鏡下に明るい術野のもと、色々な組織を十分に拡大しつつ慎重に操作を進めます。腰椎の一部分を削除し、これに付着する黄色靱帯を切除後、圧迫されている神経を確認します。この神経を保護しつつこの神経を圧迫している椎間板ヘルニア塊を摘出します。止血を確認後、排液管を留置し閉創します。手術に要する時間は1~2時間程度です(図4)。

図4 腰椎椎間板ヘルニア摘出術 腰椎椎間板ヘルニア切除術の術後経過

術後は腰椎コルセットを装着して翌日に起床し、歩行器を用いて少しずつ歩行を開始します。術後7~10日目に退院となります。外来は4週間後に一度来院して頂き、神経症状のチェックと腰椎X線撮影を行います。腰椎コルセットは術後3週間程度装着します。簡単な仕事なら術後1ヶ月ごろから開始します。

- 腰部脊柱管狭窄症の治療

-

腰椎は5個あり上から順に第一腰椎・第二腰椎と名付けられています。脊髄神経はこの5個の腰椎が縦に並んでできている管(脊柱管と呼ばれます)の中におさまっています。第二腰椎より下の部分では神経は馬の尻尾のように縦に並んでおり(脊髄馬尾と呼ばれます)、この脊髄馬尾神経はそれぞれの腰椎のところで順次左右一対ずつ枝分かれして、下肢へと向かいます(図1)。

5個の腰椎は幾つかの靱帯や椎間板と呼ばれる一種のクッションのような働きをする組織によりつながれています。この椎間板は正常ではかなりの弾性を有しており、腰椎を支えるとともに、この椎間板のおかげで腰椎はある程度前後左右に運動することが可能になっています(図2)。

図1 腰椎の構造

図2 腰椎椎間板の構造 年齢が進むとともに、この椎間板やその近くの腰椎に次第に変形が進みます。また脊髄馬尾の背側には背骨を結びつける黄色靱帯と呼ばれる組織がありますが、この靱帯も加齢とともに少しずつ肥厚したり、時には石灰化という現象がみられるようになります。これらの変化が強くなると脊髄馬尾や神経が納まっている脊柱管が相対的に狭くなり、神経組織が圧迫されるようになります。この結果、下肢症状がみられたり腰痛が生じたりしますが、これが腰部脊柱管狭窄症です。

腰部脊柱管狭窄症の症状

背部痛・下肢痛が主な症状です。腰部脊柱管狭窄症における下肢痛は安静時にはほとんど認めませんが、少しの時間歩行したり、あるいは直立の姿勢を保持すると出現し、しばらくしゃがみこんだり、腰をかけて休むと下肢症状が軽減・消失するという特徴があります。この症状がいわゆる「間欠性跛行」とよばれる症状です。症状が進むにつれて、連続して歩行出来る距離が段々と短くなり、ついには数mの歩行がやっとといった状態になります。これら以外には直腸膀胱症状として、失禁や失便などの症状がみられることもあります。年齢は60~70歳以降の方に多くみられます。

腰部脊柱管狭窄症に対する検査法

X線撮影、脊髄造影、CT scan、MRIなどが行われます。

腰部脊柱管狭窄症の治療法

腰部脊柱管狭窄症に対しては、比較的症状が軽い場合には、脊髄神経の血流改善を目的として、プロスタグランジンE製剤が使用されます。この薬剤を数ヶ月内服しても症状の軽快が得られない場合や、進行する場合には、手術療法の適応となります。

腰部脊柱管狭窄症に対する手術法

当センターでは、腰部脊柱管狭窄症には以下に述べる手術用顕微鏡下での手術を行っています。

手術は腹臥位(腹ばいの姿勢)で行います。各種画像検査で確認したレベルを中心として4~5cm長の皮膚切開を背中の正中部分に縦に設けます。次いで腰椎に付着している筋肉を一時的に剥離します。これ以降の手術操作は手術用顕微鏡下に明るい術野のもと、色々な組織を十分に拡大しつつ慎重に操作を進めます。腰椎の一部分を削除し、これに付着する黄色靱帯を切除後、硬膜管(脊髄馬尾を含む組織です)を確認します。次いで、対側の黄色靱帯も切除します。硬膜管が良好に拍動しており、十分に減圧されたことを確認後、排液管を留置し閉創します(図3)。手術に要する時間は通常1~2時間程度です。

図3 手術法 腰部脊柱管狭窄症に対する術後経過

術後は腰椎コルセットを装着して翌日に起床し、歩行器を用いて少しずつ歩行を開始します。術後7日目に抜糸し、術後10~14日目に退院となります。外来は2~3週間に一度来院して頂き、神経症状のチェックと腰椎X線撮影を行います。腰椎コルセットは術後3週間程度装着します。簡単な仕事なら術後1ヶ月ごろから開始します。

- 腰椎すべり症の治療

-

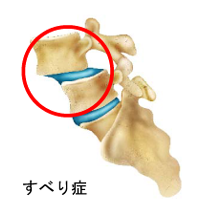

脊椎すべり症は椎骨が前後にずれている状態です。 分離症に伴って起こるすべり症(分離すべり症)と、分離に伴わないもの(変性すべり症)とに分けられます。分離すべり症は椎間関節の分離によって脊椎の安定性が悪くなり、さらに成長期では椎体が変形したり、壮年期では椎間板が変性するなどして発症します。

分離に伴わないすべり症(腰椎変性すべり症)は、椎間板の変性によるものが多く、腰部脊柱管狭窄症の原因となっています。

腰椎すべり症の症状

すべり症では、脊柱管狭窄を起こす場合があり、腰痛の他に下肢の痛みやしびれなどの神経症状を訴える場合が多く、ひどくなると馬尾神経が障害されることがあります。馬尾神経が障害されると、下肢やお尻にしびれやだるさなどを感じたり、頻尿などの排尿障害や排便障害をきたすこともあります(馬尾症候群)。

腰椎すべり症の治療

すべり症では、自覚症状が腰痛のみの場合は、コルセット装着や鎮痛剤などの保存療法が行われます。下肢の痛みや筋力低下などの神経症状がある場合には、固定術などの手術治療が行われます。

腰椎すべり症の手術(腰椎固定術)

除圧と固定を行う手術です。神経を圧迫している部分を切除した後、患者さん自身の骨(移植骨)や人工骨を挿入して固定します。さらにスクリューやプレート等を使用して脊椎の安定性を高める場合(インストゥルメンテーション)があります。

術後の経過

アプローチの方法、インストゥルメンテーションの有無、痛みの程度や患者さんの状態によって異なります。

通常、問題がなければ術後1~2日目からの歩行が目安になります。歩行器を用いて少しずつ歩行を開始します。術後7日目に抜糸し、術後2~3週間で退院となります。

簡単な仕事なら術後1ヶ月ごろから可能です。ただし、術後3ヶ月間は重労働や激しい運動は控えてください。

患者さんの状態によって異なりますが、一般的には、骨が完全につくまでの期間(術後およそ3月間)は腰椎の固定装具(コルセット)を装着します。

- 頸椎椎間板ヘルニアの治療

-

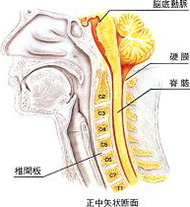

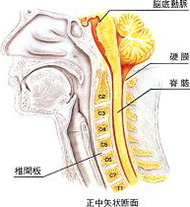

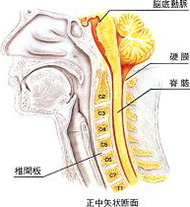

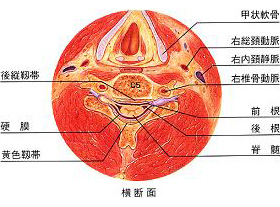

ヒトの神経には、脳からの命令を手足に伝える役目を担っている運動神経と、手足や体の各部からの知覚情報(熱い・痛いなどの感覚)を脳に伝える知覚神経があります。これらの神経は人体の中心部では背骨の中の空間(脊柱管とよばれます)に保護されるような形で存在しています(図1)。この部分の神経は脊髄と名付けられています、頸部の脊髄からは手や肩に向かう神経が枝分かれしており、神経根と呼ばれています。各神経根は比較的狭い骨の間隙(椎間孔と呼ばれます)を通って手や肩に向かっています(図2)。

図1 頸椎の解剖

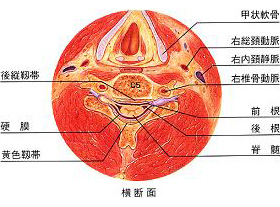

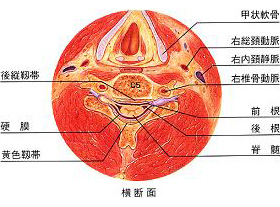

図2 頸椎の解剖(横断面) 頸部のところで脊髄を中に納めている骨は頸椎と呼ばれます。頸椎は全部で7つあり、上から順に第一頸椎、第二頸椎と名付けられます。各頸椎間には椎間板と呼ばれる組織があります。この椎間板は上下の頸椎を連結していますが、ある程度の弾力があります。この椎間板の組織がこわれて脊髄や神経根が急激に圧迫されて出現する症状が頸椎椎間板ヘルニアです(図3)。

図3 頸椎椎間板ヘルニアのシェーマ 頸椎椎間板ヘルニアの症状

大きく分けて二つのものがあります。一つは、一側の肩や手の特定の領域に激しい痛みや放散痛が生じるタイプです、この場合には数日間、首の寝違いとよく似た鈍痛・違和感などの後頸部症状がまずみられ、これに引き続き手や肩への激しい放散痛が生じることが一般的です。この痛みは激烈なものですが、ほぼ2~3週間でピークを越え、あとには鈍い痛みやしびれが残り、これが数週間から数ヶ月で軽快するという経過をとることが多いものです。

もう一つのタイプとしては、両手のしびれがみられたり、両手を使って行う細かい動作(箸を使う動作・ボタンをかける動作・ページをめくる動作など:巧緻運動)が徐々に出来にくくなり、それと時期を同じくして両足が足先から段々としびれてきたり、歩行がなんとなく不自由になるなどの症状が数日から数週間の経過で急速に進行するものです。

頸椎椎間板ヘルニアの治療法

先に述べましたように、症状として上肢への放散痛が主たるものでは手術以外のいわゆる保存的療法と呼ばれる治療法を行うことを原則とします。

保存的療法としては、頸椎牽引療法・頸部カラー固定。頸部のマッサージなどの理学的療法などがあります。ただしこれらの療法により時には症状が悪化することもあり得ますので、十分な観察のもとに行う必要があります。頸椎カラーは有用なこともありますが、この装具を長期間使用していると頸部の筋肉が萎縮してしまい、かえって長期にわたる頸部痛が残ることもありますので、漫然とした使用は避けるべきです。通常は数日間カラーを装着して痛みが和らぐことが確認できれば、このカラーを4~8週間装着します。痛みの程度が強い場合には、筋弛緩剤や消炎鎮痛剤などが用いられます。しびれや巧緻運動障害が主な症状の場合には、ビタミンB剤が用いられます。これらの保存的療法にても上肢痛が軽減しない場合・上肢の筋力低下が改善しない場合には手術的療法が行われます。

両側の手足のしびれ・巧緻運動障害・歩行障害などが見られる場合、保存的療法を漫然と続けることは好ましくありません。症状が軽快しない場合、症状の悪化・進行が見られる場合には、外科的治療が適応となります。

頸椎椎間板ヘルニアに対する手術療法

先に述べたような保存的療法を行っても症状が進行し、日常生活に不便を覚える程度となってきた場合には手術的療法が必要となります。

手術法としては、頸部の前から到達する方法(頸椎前方到達法)が原則として行われます。この手術は全身麻酔下に行います。手術は仰臥位(仰向けの姿勢)で行います。頸部の右側に皮膚切開を行い、気管と食道を左側へ引き寄せながら頸椎の前面に到達し、頸椎の一部を削りながら脊髄の方へと進みます(図4)。

これらの手術操作は手術用顕微鏡下に慎重に行われます。脊髄に対する圧迫が完全に除去できたことを確認後、右のこし骨から骨を採取し頸椎部分に移植します。あるいはチタン製スペーサーを移植します。通常は2~3時間程度の手術となります。

図4 手術法のシェーマ 手術後および退院後の経過

手術後は原則として、頸椎カラーを装着して術翌日に起床します。数日は歩行器を用いた歩行となります。通常では術後7日目に抜糸し、術後10~14日目に退院となります。術前からかなりの歩行障害などが見られる場合には、術後のリハビリテーションが数週間から数ヶ月必要となります。頸椎カラーは術後3週間使用します。退院後は2~3週間に1度来院して頂き、神経症状の診察と頸椎X線撮影による頸椎のチェックを行います。術後の通院はおおよそ3ヶ月程度必要となります。仕事や学業への復帰は術前の症状にもよりますが、通常は1~2ヶ月が一応の目安です。

- 頸椎症の治療

-

ヒトの神経には、脳からの命令を手足に伝える役目を担っている運動神経と、手足や体の各部からの知覚情報(熱い・痛いなどの感覚)を脳に伝える知覚神経があります。これらの神経は人体の中心部では背骨の中の空間(脊柱管とよばれます)に保護されるような形で存在しています(図1)。この部分の神経は脊髄と名付けられています。頸部の脊髄からは手や肩に向かう神経が枝分かれしており、神経根と呼ばれています。各神経根は比較的狭い骨の間隙(椎間孔と呼ばれます)を通って手や肩に向かっています(図2)。

図1 頸椎の解剖

図2 頸椎の解剖(横断面) 頸部のところで脊髄を中に納めている骨は頸椎と呼ばれます。頸椎は全部で7つあり、上から順に第一頸椎、第二頸椎と名付けられます。各頸椎間には椎間板と呼ばれる組織があります。この椎間板は上下の頸椎を連結していますが、ある程度の弾力があります。年齢が進むと(40~50歳代以降)、この椎間板やその近くの頸椎が少しずつ変形し、脊柱管の中に含まれている脊髄や神経根が次第に圧迫されるようになってきます。これが頸部脊椎症と呼ばれるものです。

頸部脊椎症の症状

一側の上肢の特定の部分に「しびれ」や鈍痛が出現します。また時には、両手の「しびれ」がみられたり、両手を使った細かい動作(箸を使う動作・ボタンをかける動作・ページをめくる動作など:いわゆる巧緻運動)が徐々に出来にくくなったり、両足が足先から段々と「しびれ」てきたり、歩行がなんとなく不自由になるなどの症状が出現します。時には、道で転倒するなどの比較的軽い外傷にもかかわらず、外傷後に急激に四肢麻痺などの極めて重い症状が出現することもあります。

頸部脊椎症において行われる検査法

検査法としては、X線撮影・脊髄造影・CT scan・MRIなどが行われます。

頸部脊椎症の経過

この病気の進み方は患者さんにより様々です。軽い「しびれ」や鈍痛で長年経過する方もおられる一方で、数ヶ月から数年の経過で手足の動作がかなりの程度障害される場合もあります。症状が出現してこの病気が確認された場合には十分な経過観察が必要です。

頸部脊椎症の治療法

先に述べましたように、この病気は経過が様々なものであること、病気の進行が正確には予測できないことから、まずは慎重な経過観察を行いながら、手術以外のいわゆる保存的療法と呼ばれる治療法を行うことを原則とします。

保存的療法としては、頸椎牽引療法・頸部カラー固定・頸部のマッサージなどの理学的療法などがあります。ただしこれらの療法により時には症状が悪化することもあり得ますので、十分な観察のもとに行う必要があります。頸椎カラーは有用なこともありますが、この装具を長期間使用していると頸部の筋肉が萎縮してしまい、かえって長期にわたる頸部痛が残ることもありますので、漫然とした使用は避けるべきです。痛みの程度が強い場合には、筋弛緩剤や消炎鎮痛剤などが用いられます。しびれや巧緻運動障害が主な症状の場合には、ビタミンB剤が用いられます。

頸部脊椎症の手術療法

先に述べたような保存的療法を行っても症状が進行し、日常生活に不便を覚える程度となってきた場合には手術的療法が必要となります。手術法としては、頸部の前から行う方法(頸椎前方到達法)と頸部の後ろから行う方法(頸椎後方到達法)があります。

頸部脊椎症の手術療法(前方手術)

この手術は全身麻酔下に行います。手術は仰臥位(仰向けの姿勢)で行います。頸部の右側に皮膚切開を行い、気管と食道を左側へ引き寄せながら頸椎の前面に到達し、頸椎の一部を削りながら脊髄の方へと進みます(図3)。

これらの手術操作は手術用顕微鏡下に慎重に行われます。脊髄に対する圧迫が完全に除去できたことを確認後、右のこし骨から骨を採取し頸椎部分に移植します。あるいはチタン製スペーサーを移植します。頸部には創部ドレナージと呼ばれる細い排液用の管を留置して手術を終えます。通常は2~3時間程度の手術となります。

図3 手術法のシェーマ 手術後および退院後の経過

手術後は原則として、頸椎カラーを装着して術翌日に起床します。数日は歩行器を用いた歩行となります。通常では術後7日目に抜糸し、術後10~14日目に退院となります。術前からかなりの歩行障害などが見られる場合には、術後のリハビリテーションが数週間から数ヶ月必要となります。頸椎カラーは術後3週間使用します。退院後は2~3週間に1度来院して頂き、神経症状の診察と頸椎X線撮影による頸椎のチェックを行います。術後の通院はおおよそ3ヶ月程度必要となります。仕事や学業への復帰は術前の症状にもよりますが、通常は1~2ヶ月が一応の目安です。

- 頸椎症の治療(後方)

-

ヒトの神経には、脳からの命令を手足に伝える役目を担っている運動神経と、手足や体の各部からの知覚情報(熱い・痛いなどの感覚)を脳に伝える知覚神経があります。これらの神経は人体の中心部では背骨の中の空間(脊柱管とよばれます)に保護されるような形で存在しています(図1)。この部分の神経は脊髄と名付けられています。頸部の脊髄からは手や肩に向かう神経が枝分かれしており、神経根と呼ばれています。各神経根は比較的狭い骨の間隙(椎間孔と呼ばれます)を通って手や肩に向かっています(図2)。

図1 頸椎の解剖

図2 頸椎の解剖(横断面) 頸部のところで脊髄を中に納めている骨は頸椎と呼ばれます。頸椎は全部で7つあり、上から順に第一頸椎、第二頸椎と名付けられます。各頸椎間には椎間板と呼ばれる組織があります。この椎間板は上下の頸椎を連結していますが、ある程度の弾力があります。年齢が進むと(40~50歳代以降)、この椎間板やその近くの頸椎が少しずつ変形し、脊柱管の中に含まれている脊髄や神経根が次第に圧迫されるようになってきます。これが頸部脊椎症と呼ばれるものです。

頸部脊椎症の症状

一側の上肢の特定の部分に「しびれ」や鈍痛が出現します。また時には、両手の「しびれ」がみられたり、両手を使った細かい動作(箸を使う動作・ボタンをかける動作・ページをめくる動作など:いわゆる巧緻運動)が徐々に出来にくくなったり、両足が足先から段々と「しびれ」てきたり、歩行がなんとなく不自由になるなどの症状が出現します。時には、道で転倒するなどの比較的軽い外傷にもかかわらず、外傷後に急激に四肢麻痺などの極めて重い症状が出現することもあります。

頸部脊椎症において行われる検査法

検査法としては、X線撮影・脊髄造影・CT scan・MRIなどが行われます。

頸部脊椎症の経過

この病気の進み方は患者さんにより様々です。軽い「しびれ」や鈍痛で長年経過する方もおられる一方で、数ヶ月から数年の経過で手足の動作がかなりの程度障害される場合もあります。症状が出現してこの病気が確認された場合には十分な経過観察が必要です。

頸部脊椎症の治療法

先に述べましたように、この病気は経過が様々なものであること、病気の進行が正確には予測できないことから、まずは慎重な経過観察を行いながら、手術以外のいわゆる保存的療法と呼ばれる治療法を行うことを原則とします。

保存的療法としては、頸椎牽引療法・頸部カラー固定・頸部のマッサージなどの理学的療法などがあります。ただしこれらの療法により時には症状が悪化することもあり得ますので、十分な観察のもとに行う必要があります。頸椎カラーは有用なこともありますが、この装具を長期間使用していると頸部の筋肉が萎縮してしまい、かえって長期にわたる頸部痛が残ることもありますので、漫然とした使用は避けるべきです。痛みの程度が強い場合には、筋弛緩剤や消炎鎮痛剤などが用いられます。しびれや巧緻運動障害が主な症状の場合には、ビタミンB剤が用いられます。

頸部脊椎症の手術療法

先に述べたような保存的療法を行っても症状が進行し、日常生活に不便を覚える程度となってきた場合には手術的療法が必要となります。手術法としては、頸部の前から行う方法(頸椎前方到達法)と頸部の後ろから行う方法(頸椎後方到達法)があります。

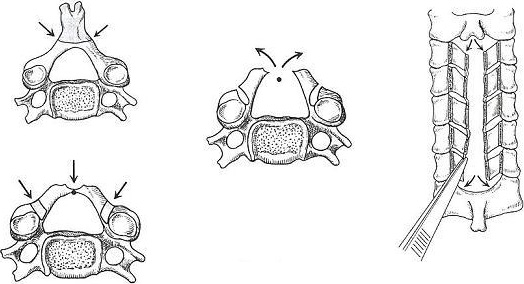

頸部脊椎症の手術療法(頸椎椎弓形成術)

この手術は全身麻酔下に腹臥位(うつ伏せの姿勢)で行います。頭の後ろから首の付け根まで皮膚切開を行い、頸椎の両側に付着している筋肉をいったん左右に剥離します。次に手術用顕微鏡下に第3頸椎から第6頸椎までの骨に2本の溝を縦に作成し、正中部分で頸椎を縦割します。4つの頸椎を左右にひろげ、この間にセラミックで出来た人工骨をはさみ固定します(図3)。この術式が頸部脊柱管拡大術と呼ばれるものです。通常頸部脊椎症では脊髄は前側から圧迫されるために、この術式では圧迫因子そのものを除去することは出来ませんが、脊髄の入っている空間(これが脊柱管と呼ばれる部分です)を拡大することにより、脊髄への圧迫を軽くすることを目的としています。セラミックで出来た人工骨と本来の頸椎の間には時間とともに新しい骨が形成され、強固な固定が得られます。筋肉を出来るだけもとの形に戻し、排液管を留置して閉創します。

図3 手術法のシェーマ 手術後および退院後の経過

手術後は原則として、頸椎カラーを装着して術翌日に起床します。数日は頸部の痛みがありますので歩行器を用いた歩行となります。通常では術後7日目に抜糸し、術後10~14日目に退院となります。術前からかなりの歩行障害などが見られる場合には、術後のリハビリテーションが数週間から数ヶ月必要となります。頸椎カラーは術後3週間使用します。退院後は2~3週間に1度来院して頂き、神経症状の診察と頸椎X線撮影による頸椎のチェックを行います。術後の通院はおおよそ3ヶ月程度必要となります。仕事や学業への復帰は術前の症状にもよりますが、通常は術後1~2ヶ月が一応の目安です。

- 脊椎圧迫骨折に対する治療

-

背骨のことを医学では「脊椎」と呼んでいます。脊椎圧迫骨折は、脊椎が押し潰されるように変形してしまう骨折です(図1)。

様々な原因で脊椎圧迫骨折は起こります。代表的な原因として、骨粗鬆症(こつそしょうしょう:骨のカルシウムが減る状態)、外傷、悪性腫瘍(がん)の転移、脊椎の良性腫瘍などがあります。

代表的な症状は、背中や腰の痛みです。体を動かす時に背骨の骨折に負担がかかり、痛みが発生します。骨折によって神経が押されたりすると、足の痺れなどが起こることもあります。全く症状が起こらない患者さんもいらっしゃいます。

これまで、このような骨折の痛みに対して、鎮痛剤の投与や安静、コルセットの使用などで治療されてきましたが、痛みがなかなか取れないため、高齢の患者さんでは長期臥床による足腰の弱り、肺炎、痴呆症状が生じるなどの、さまざまな合併症がみられやすくなってきます。

(図1)脊椎圧迫骨折(矢印部分) 脊椎圧迫骨折に対するBKP治療とは

Balloon Kyphoplasty(略して「BKP」と呼ばれています)は、1990年代にアメリカで開発された、新しい治療法です。この治療法は、世界で80万件以上の脊椎圧迫骨折に対して行われています。日本でも治験を行い、その安全性と有効性が確認され、2010年2月に厚生労働省の承認を得ました。

脊椎圧迫骨折によってつぶれてしまった椎体を、骨折前の形に近づけ、椎体を安定させ、痛みを和らげる治療法です。

この治療法には、バルーン(風船)状の手術器具や医療用の充填剤(骨セメント)を使用します。

この治療法の特長は、短時間の手術(1時間以内)で、早期に痛みの軽減が行えること、生活の質(QOL)の向上が期待できることです。

BKPの適応と治療効果について

骨粗鬆症による圧迫骨折が原因の腰痛に対して行われます。その他、種々の骨腫瘍や骨転移などの痛みにも有効と言われています。骨折自体による痛みに効果がありますが、神経自体が圧迫されて生じる神経痛などには効果がありません。治療を行う前に痛みの種類と原因を良く調べ効果が期待できると判定したときに行います。

脊椎圧迫骨折は通常3~6週間の安静と外固定(ギプス、硬性装具)を中心とした保存的治療にて多くの場合痛みが軽減します。ただし、痛みが長引くことも少なくなく、保存的治療が奏功しない場合が本治療の適応となります。また、何らかの理由で安静や外固定が困難な場合や治療期間を短縮する必要がある場合は3週間以内でも治療を行なうことがあります。適応時期については発症から1年以内のものとされていますが、古いものでも圧迫骨折が治癒にいたらず、椎体内の空洞や偽関節が生じて椎体の不安定性が痛みの原因になっているものは適応となります。

治療の結果、全体として90%以上の方に何らかの効果があると言われています。特に30%では全く痛みが無くなり、残りの方も痛み止めの必要がなくなる、あるいは減らす事が出来るなどの効果があります。治療を行う前より症状が悪くなる事はほとんどありません。

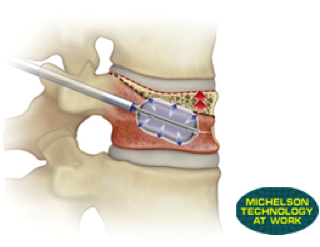

具体的な治療方法について

手術は全身麻酔をして行います。ベッドにうつぶせに寝た状態で背中を2か所(1cm程度)切開し、手術にはレントゲンの透視装置を使用します。

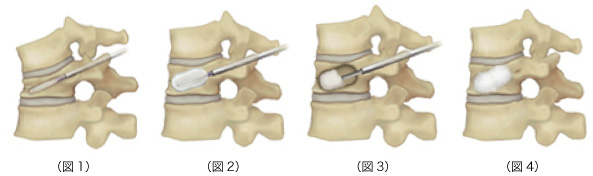

- 背中から針を刺入し、骨折した椎体への細い経路を作ります。そこへ小さな風船のついた器具を入れます。(図1)

- 椎体の中に入れた風船を徐々に膨らませ、つぶれた骨を持ち上げて、できるだけ骨折前の形に戻します。(図2)

- 風船を抜くと、椎体内に空洞ができます。その空間を満たすように、 骨セメントを充填します。(図3)

- 手術は1時間程度で終わり、骨セメントは手術中に固まります。(図4)

骨セメントは約1時間で固まりますが、安全のために2時間程度、ベッド上で安静をとってもらっています。以降は歩行など自由にしてもらいます。また治療の後、一時的に針を刺した部分が痛むことがありますが、通常2-3日で良くなります。

また長期間入院する必要はありません。

手術に伴うリスク

Balloon Kyphoplasty(BKP)は、専門のトレーニングを受けた先生が手術をされますが、他の手術と同様、患者さんの状態により手術を受けることによる一般的なリスクや、骨セメントを使用することにより発生するリスクなどがあります。

詳しくは、担当の先生にご相談ください。

退院後の生活で気をつける事は

特にありません。しかし、痛みが無くなった事で返って無理をして治療した以外の背骨を骨折してしまう事があります。基本的には骨が脆弱になった方への治療ですので、それなりの注意が必要です。また、より快適な生活を送るためにも、日ごろからバランスのとれた食事や適度な運動を心がけることも大切です。

担当の先生と退院後の生活についても十分相談し、適切な判断を受けましょう。